menu

ITEM NOTE

-

17〜18世紀、マヨリカ陶器

北イタリア、17〜18世紀のマヨリカ陶器より。 西洋における錫釉陶器製造の祖として知られるイタリアのルネサンス期以来の調和と均整がとれた造形。それに相反するような、時代が下るなかで窯業が世俗化したことに起因するだろう、おおらかで牧歌的な施釉と絵付け。この時期の北イタリア陶器の緊張と緩和の自然なバランス感覚には、心惹かれるところです。

更に詳しく読む

-

神経質な錫釉藍絵皿

皿全体を花弁として図案的に捉えつつ、隙間を埋めるかのように細やかに添えられた草花模様。 中国の芙蓉手を発展させただろう、とても緻密な構成の良い絵ですが、筆致はお世辞にも上手いとは言えないものです。職人的反復が生んだ技術力でさらりと描きあげたというよりは、完成図を想定しながら地味に地道に積み上げていったというような趣きがあります。

更に詳しく読む

-

近世西洋、青の陶器

白の錫釉陶器と存在を対にするようにして、ヨーロッパ大陸の一部地域や窯において青の陶器が作られました。 16世紀、イタリア半島のマヨリカ焼きに端を発し、ペルシアから輸入された酸化コバルトを主たる顔料にして、同地域のラピスラズリを思わせる濃青色の陶器、或いはシリアやエジプトの中東ガラスを憧憬しながら、各国・地域で独自に発展と変容をしたとされます。東洋の影響が色濃い白錫釉の器々とは異なるニュアンスを纏った古陶です。

更に詳しく読む

-

中世後期、高品位なワインの嗜み

中世後期、1350〜1500年頃のライン炻器より、貴族や聖職者といった当時の上流階級の家庭でワインを嗜むのに用いたとされる、とても珍しい小さな平型の深鉢です。 ドイツ西部、ライン地方窯業の中心地であった街ジークブルクで作られただろうもので、納品地のオランダにて発掘されました。かのピーテル・ブリューゲルが農民たちの傍らに大量に描いたライン炻器群を見ても判るとおり、近代に至るまで、ヨーロッパにおいて民衆用の酒器は大ぶりな作りであることが常でした。まさに彼が題材としたように、日夜踊りながら、呑み愉しんでいたことでしょう。

更に詳しく読む

-

18〜19世紀、ムスティエ、及びヴァラージュ焼の歩み

フランス南東部プロヴァンス、コートダジュール内陸の山岳地帯に位置するちいさな村ムスティエ=サント=マリー(以下ムスティエ)で代々陶器製造を営んできたクレリシー家の家内制手工業の拡張に端を発し、同地近郊は、18〜19世紀と通じてのプロヴァンス地域、ひいてはフランスにおける近代ファイアンス産業の中心地の1つとなりました。

更に詳しく読む

-

ささやかな個人美術とプリミティブ

脚や取っ手のない筒状の縦型グラス器、所謂現代のタンブラーは、フランスでは、飲み込む、丸飲みすることをを意味する「Gober」が語源とした「ゴブレ」の名称で、古くから日常食器として用いられてきました。時代や地域、そして身分・階層によって銀、ピューター、木、ガラスと素材もさまざまです。

更に詳しく読む

-

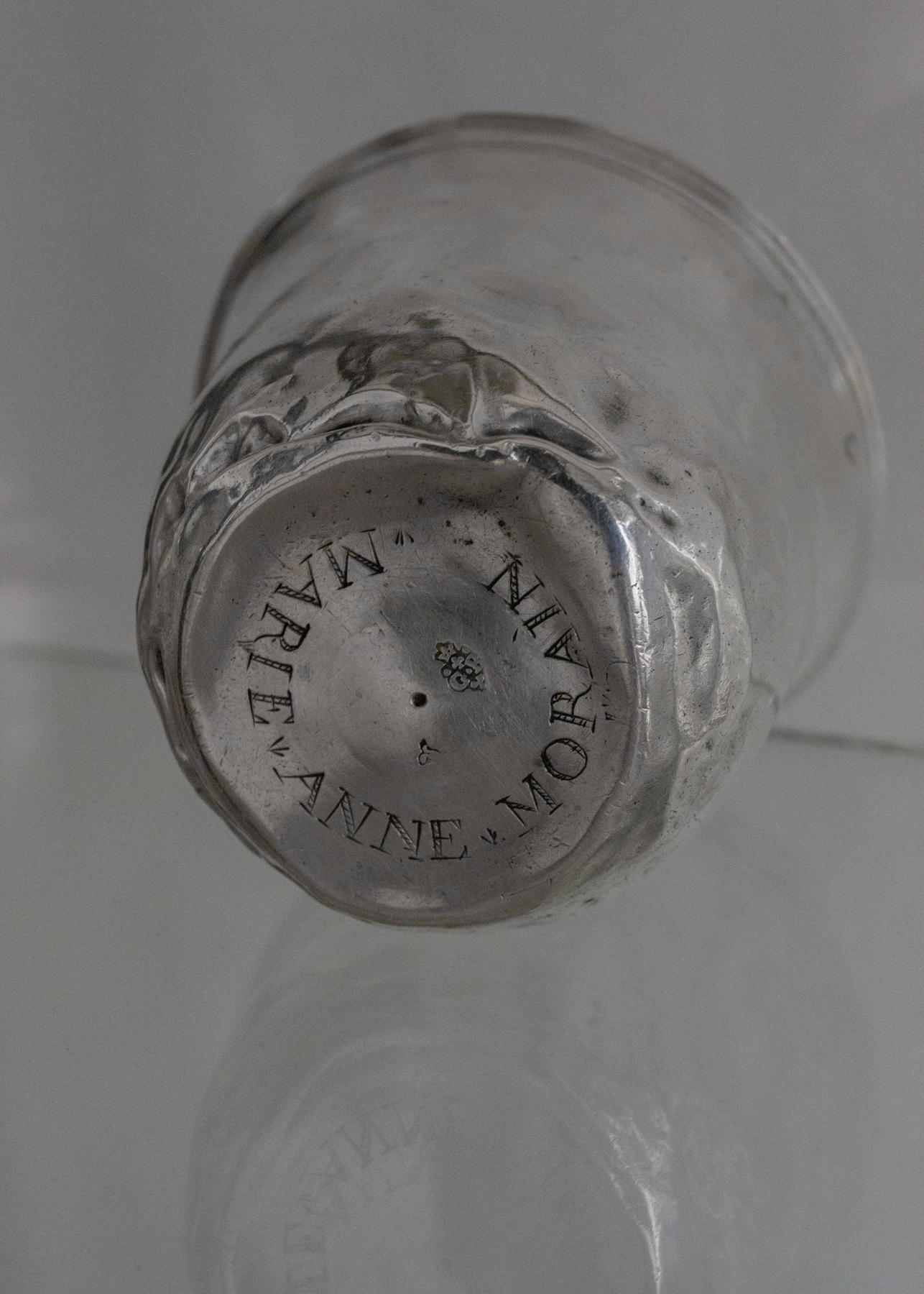

マリー・アンヌ・モランのための...

1700年代のフランスより、純銀製洗礼杯。 こうした杯は、幼児洗礼に際して、生まれた子の名前やイニシャルを刻み、主には実父母ではなく洗礼父(パラン Parrain)から贈られた記念の品です。

更に詳しく読む

-

19世紀、南フランスの黄釉雑器

北方のカンタルやサヴォワ地方にも似た手の造りが見られますが、絵付けの筆触と彩度や背面の処理から、南フランス、ガール県近郊、恐らくはサン=カンタン=ラ=ポトリ及び周辺で作陶されたもの。

更に詳しく読む

-

暖かさを彩る

18世紀の北フランス、リール近郊。 フランドル文化圏より、肉・魚を焼き上げるための錬鉄製グリルです。 日々家族が集って、寒い冬になれば身体をよせあい団欒の時間を過ごし、ハードな仕事を終えて空腹になったならご馳走を調理する。暖炉は、古くから家の中心で人生の暖かさをつかさどってきた、たいせつな存在でした。

更に詳しく読む

-

キュノワール、カルヴァドスのための

19世紀末頃、簡素な佇まいが好ましい、掌に収まる程にちいさな筒形のキュノワール。北フランス固有の美質を嗜みながら、茶器や酒器として、控えめな素朴は和のしつらえに馴染む親しみが感じられました。

更に詳しく読む

-

中世象嵌タイル

推定14〜15世紀頃、フランス中部ロワール川近郊より、建築床材として用いられた象嵌タイルは、4枚を合わせ並べることで八弁の円花文となります。ローマの時代から建築装飾として好んで採りいれられ続けてきたロゼットモチーフを構成する一片です。

更に詳しく読む

-

ノルマンディーの親密な緑釉器

フランス北西部、ノルマンディー地方内陸カルヴァス近郊より。 19世紀の食料保存器です。 近郊で作陶された工芸品としてはより広く知られたキュノワールの陶器と比べても生産圏が狭く、地域性の濃度を一層つよく感じます。主には酸化銅の特性を活かした緑釉は、日本の織部と似た焼成です。古くは建築用瓦・タイルの製造で知られ、当時、生産の中心だった地名をとり「(ル・)プレ・ドージュの陶器」とも呼ばれます。

更に詳しく読む

-

家内製窯業のほとりに佇む

親密なフォークロワ。テラコッタ製の鳥型シフレ(笛)です。 ヨーロッパ各地で、古くは中世の頃から窯仕事の合間をみて、土産物や玩具の1つとして陶製の笛は造られ続けてきました。そこに専門性があったことは少なく、製作は本業を終えた日暮れ以降に行われることが常だったそうです。鋳型の製造を除けば力仕事ではないことから、盛年の男性は除き、女性や高齢者、加えて母に教わった子供たちが作業に携わり、笛の販売は僅かながらも家計を助ける副収入でした。

更に詳しく読む

-

レジニエ、好事家の蒐集品

18世紀のフランスより、暗がりにちいさな灯りを投げかけた錬鉄製の燭台は、ろうそくが高価な時代に、火のついたモミや松の木切れを挟み、たいまつのようにして用いることも想定し設計された、古き時代の素朴な生活道具です。

更に詳しく読む

-

港町ル・アーヴルより、近代地方工芸の妙

1790年ごろより製陶業に従事していたというルイ・ドラヴィーニュが、当時フランスで希求されていた英国風陶器の焼成に適した陶土が、ルーアン近郊、ラ・ロンドの森で識者により発見・採集されたことを踏まえて、1800年代初頭頃から、僅か10年間だけノルマンディーの港町ル・アーブルにて作った上質な軟質陶器。

更に詳しく読む

-

18世紀英国、ジャックフィールド陶器

初期の近代英国陶器における亜種。 ジャックフィールド様式による黒釉陶器は、1710年代にアイアンブリッジ峡谷近郊のちいさな村、ジャックフィールドで、父リチャード、息子モーリス・サースフィールドの親子により生み出されました。

更に詳しく読む

-

意匠の模倣と伝播

1800年代前期のショワジールロワ窯より。 同時代のクレイユ窯で、当時の英国人ディレクターのジャック・バグナル(バニャル)が手掛けたと言い伝えられている月桂樹文様。藍色が知られていますが、黒色は初見でした。

更に詳しく読む

-

ペクソンヌ、不意の独自性

ペクソンヌ窯。現在の市場で見つかるのは、主にはフェナル・フレール(1857年頃より)ブランドの個体でしょう。特に1870年以降、普仏戦争の影響でサルグミンヌの街からペヌソンヌへと逃れてきた陶工たちが従事したことで、村の製陶業は小規模ながらも確かな発展を遂げ、最盛期を迎えました。

更に詳しく読む

-

グリニー、多層的な誘い

リヨンからローヌ川に沿って約20キロ南郊外に位置するアルボラスに1829年に創業した陶器窯は、1837年には近隣のグリニーに第2の窯を開き、その後も様々な変遷を経ながら、1960年代まで作陶を続けました。 ローヌ川のふもとに位置し、良質な水源に恵まれていることに加え、フランス革命後、リヨンからサンテティエンヌへと鉄道が走ったことで製品輸送における利便性を得たことが、窯設立において同地が選ばれた理由でした。

更に詳しく読む

-

プロヴァンス民陶の香り、アプト焼

18世紀半ばの勃興以来、アプト、及び近隣カステレの村で地場産業として拡がり、小さくも奥深い独自発展を遂げた陶器、アプト焼。 ノーブルな優雅さを湛え、同時に土地の気候・風土が生んだ大らかさを優しく纏い、全体を調和させているのは「カタチ」の高い精度だと思います。

更に詳しく読む

-

心惹かれたアゲートウェアの記録

ウェッジウッドの創始者ジョサイアの兄で、陶芸家のトーマス・ウェッジウッド4世が1730年代に生み出したとされ、当時の英国陶芸の大家トマス・ウィールドンや、前述したジョサイアにより改良と発展が試みられながら、1780年代ごろまでの短期間、初期アゲートウェアの作陶は行われました。

更に詳しく読む

-

ブルジョワ的ノーブル、初期パリ窯メゾン・ロクレ

フランス革命期。18世紀末、パリの磁器(=通称パリ窯)、メゾン・ロクレ。 パリ生まれのジャン=バティスト・ロクレ (1726-1810) が、当時のヨーロッパで磁器製造の最先端だったドイツまで赴き知見を広げ、帰巴後にフォンテーヌ・オ・ロワ通りに開いたメゾンです。 所謂「パリ窯」には18世紀末と19世紀以後の大きく分けて2つの時代区分が存在しますが、ロクレ&ルシンガーは、1770年代初頭に、王立窯セーヴルの持っていた磁器製造の特権が緩和されたことで生まれた最初期のパリ窯で、王族の保護下になかった当時としては唯一のパリの私営磁器窯です。セーヴルの影響を受けながらも、18世紀以前ならではの独特な揺らぎある硬質磁器を、より実直に軽やかにロクレ&ルシンガーは作り上げました。

更に詳しく読む

-

メネシー、控えめな18世紀的フランスの感性

18世紀中庸、1738〜1765年頃。ルイ15世治世下、シャンティイ、サンクルーと並び、フランス革命前のパリで王侯貴族の心を喜ばせたメネシー・ヴィルロワの軟質磁器。古手の軟質磁器には、主要顧客の嗜好ゆえ、絢爛華美な多彩の器も多いですが、柿右衛門様式による伊万里焼き、或いはドイツ、マイセン磁器の伝統に倣い、少数ながら作陶された藍絵単彩の器が、個人的には、古色と現代的な風通しの良さの塩梅よく、ごく心惹かれます。

更に詳しく読む

-

名の知られていない名陶器窯、セーヴル

パリの西部近郊に位置し、セーヌ川に面する閑静な町セーヴル。磁器窯セーヴル焼きで著名な地に、19世紀初期にごく僅かな期間存在した陶器窯セーヴル。セーヴル焼きと直接の関係は見つけられていませんが、フランス革命によりセーヴル焼きの王立磁器窯が破壊されて一時閉窯した直後、1798〜99年に活動を開始したことや、初期の社名において「市民のための白釉陶器のマニュファクチュール – ユペ、ジェロ社 / Manufacture de terre blanche des citoyens Hupais, Gélot et Cie」と、市民の一語を翳していた時期があることを踏まえても、経営における設立地の選定や方針に、フランス革命からの一連の流れがあったことは、容易に想像ができます。

更に詳しく読む

-

わからない愉しさと美しさ

マチエールがステップを刻む。えも言われぬ施釉の表情と、全体を構成する優美を整えたモデリング、刻まれた古色。 出自不明。ファイアンスフィーヌの作陶技術を基盤に持ちながら、同時により伝統的なファイアンス陶の要素も取り入れ、けれど目指す先は、やがて確立される新時代の半陶半磁器にある気がする。現代的フランス工芸史観では焦点が定まらない浮遊感を、現代的価値観に即した美意識が統御している。必然なのか、偶然なのか。

更に詳しく読む

-

初期ファイアンスフィーヌの追憶

盛者必衰。1700年代半ば〜後期に作陶された初期のファイアンスフィーヌに個人的に感じるのは、権威的でありながらも儚げな美しさです。 1700年代初期のフランスの中上流階級の人々が用いた食器には、主として「ファイアンス製陶器(淡黄色の土の上に白濁した錫釉をかけ完成させた厚手の焼き物)」と、限られた貴族のみが所有することができた超高級な「磁器」「銀器」がありました。

更に詳しく読む

-

サマデ、辺境の固有性

サマデ。フランス南西部、ボルドー近郊で1730〜1830年代の約100年間という僅かな期間に存在した小さな村のファイアンス。 18世紀フランスのファイアンス(陶器)において、ヌヴェールやムスティエ、ルーアンといった窯々と比べると、知名度は低く、模写・模倣の要素が強い装飾器や無加飾の白釉器であれば、自分を含めた日本人はもちろん、現地フランス人にも、ムスティエ、或いはヴァラージュ「辺り」と括られ掲示されることが多いのだろうと思います。

更に詳しく読む

-

19世紀、北フランス、民衆生活の匂い

19世紀初期の北フランスで、射撃大会のために作られようになったことが発祥と言い伝えられている番号付きの陶製カップ。若い数字から順に大きな寸法で作陶され、大会表彰の際に成績上位者が、順位に即した番号のカップに注がれたワインを飲んだのだそう。 同時にこの種のカップは、ライン川近郊の居酒屋や農場跡地で大量に発見された記録が残っています。大会の成績上位者用としてはかなり大きな番号のカップが存在することからも分かるように、発祥の逸話は1つの説で、実際には個々人のカップの識別が必要となる多様なシーンで用いられたようです。

更に詳しく読む

-

フォルジュレゾー、ノルマンディーのファイアンスフィーヌ

フォルジュレゾー。現存個体が元より少数、かつ作陶品の多くが無刻印で窯特定も困難なことから、日本ではまだあまり名前を知られていないのですが、19世紀初期に、良質なファイアンスフィーヌを作陶した陶器窯です。 1797年、窯は1人の英国人によって開かれました。ジョルジュ・ウッド。シャンティイやクレイユの製陶ディレクターを務めた記録も残っている人物です。シャンティイ、クレイユ両窯の経営陣にも英国人が携わっていましたが、この時代のフランス工芸に影響を与えた英国人の強いネットワークが感じられます。

更に詳しく読む

-

上質陶器、イタリアにおける一片のカタチ

19世紀中葉、イギリスで生まれた上質陶器クリームウェアの作陶技法は、ファイアンス・フィーヌとして認知度も高いフランスだけでなく、ヨーロッパ大陸を横断し、主権国家が形成せんとしている時代のイタリアにも伝播していました。

更に詳しく読む

-

ノルマンディ・ブルターニュ地方、農民のための

ブイィ・ド・サラザン(そば粉のお粥)。19世紀初期頃まで、冷涼でやせた土地でも収穫できるそばの実を挽いた粉から作るお粥は、素朴な家庭料理として、ノルマンディやブルターニュ地方の土地の農民たちの主食の1つであり、同時に希少な栄養源にもなっていました。 19世紀の鉄道発達により飼料確保が容易になったことで、改良・発展されていったそば粉のクレープ、ガレット・ブルトンヌは広く知られていますが、ブイィ・ド・サラザンは現地の人々にとっても、今では殆ど馴染みがない存在なのだそう。写真は、そんなかつての農家料理を食すために作られた真鍮スプーン。

更に詳しく読む

-

17世紀フランス、ヴェール・ド・フジェール

儚さと隣り合わせの危うい美しさには、ワインを愉しむというかつての朗らかな日常が内包されている。このグラスにワインが注がれていたこと。想像するだけで心踊ります。17世紀フランス、当時の気配をそのままのかたちで残した、素晴らしい状態のヴェール・ド・フジェール(羊歯ガラス)です。

更に詳しく読む